日本企业正逐步调整新产品、新技术在日本和美欧市场率先落地,再推广至其他地区的传统模式。

松下轨道交通站台门解决方案 图片来源:受访者提供

界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 庄键

作为中国对外开放的重要窗口,今年的进博会吸引了320家日本企业参展,它们所展示的新产品、新技术与战略动向,成为观察在华日企发展走向的重要风向标。在全球产业链深度重构的背景下,“在中国,为世界”成为多位日企高管提到的关键词。

今年的进博会上,松下展示了轨道交通站台门解决方案,可防止乘客误入轨道,减少列车进站带来的噪音与灰尘,并确保站台温度稳定在舒适区间。

松下控股株式会社全球副总裁、集团中国东北亚总代表本间哲朗在接受界面新闻采访时透露,该业务的所有研发、制造均在中国进行,并未在日本开展,是松下首个将全球运营中心设置在中国的业务。

他认为,这项业务成功的关键在于中国的完整产业链、巨大的应用场景和高效的研发响应速度。

“我们能够在中国完成从产品企划、研发到制造的全流程,‘中国速度’和‘中国成本’让我们在全球具备竞争力。”本间哲朗称。

近年来,日本企业正逐步调整新产品、新技术在日本和美欧市场率先落地,再推广至其他地区的传统模式,中国市场开始成为日本公司前沿创新的策源地。

“饭光光”电饭煲(右一) 摄影:界面新闻记者范易成

“饭光光”电饭煲(右一) 摄影:界面新闻记者范易成

松下展台内,还展出了一台名为“饭光光”的电饭煲。松下控股株式会社执行董事、设计负责人臼井重雄向界面新闻介绍,这款电饭煲由松下电器中国东北亚公司(CNA设计中心)设计,已面向东南亚市场展开销售。

“此前我们一直会聚焦‘为中国’的设计,但随着中国消费者的变化,CNA设计中心的设计更加国际化,与中国市场一起成长。”臼井重雄说到。

CNA设计中心所长赤堀康弘对于中国市场的变化感受很深。他告诉界面新闻,六年前,日本总部拥有产品设计的主导权,而现在,中国团队对于在华销售的产品拥有完全的研发和设计决定权。

日本近日公布了设计类大奖“Good Design Award”评选出的“Best 100”作品,松下集团有三款产品入选,其中有两款是由中国团队设计。

目前松下在中国研发的洗衣机、冰箱、电饭煲、电熨斗等产品销往东南亚和中东等地,厨用小家电也面向欧美市场出口,推动松下家电中国业务去年两位数的出口增长。

在索尼展台,界面新闻记者看到,一项避障预警系统吸引了众多观众驻足。该系统由索尼中国研究院的两项移动出行领域全球首发技术构成。

其中,“语义慧行”技术可通过语义通讯实现“透视”可视化预警,在障碍物遮挡情况下将行人或车辆形象实时叠加至驾驶员视野,提升复杂路况下的行车安全。

另一项名为“灵感之窗”的技术则能够通过艺术化渲染窗外动态景观,智能切换画面以增强乘客空间方向感,提升出行体验。

索尼展台 摄影:界面新闻记者范易成

索尼展台 摄影:界面新闻记者范易成

索尼(中国)有限公司总裁、索尼集团中国副总代表吉田武司告诉界面新闻,索尼目前在中国部署了如索尼中国研究院、索尼中国软件中心等研发团队,在中国推动索尼娱乐、移动出行、可持续发展等前沿技术的研究。

吉田武司表示,索尼始终将中国视为全球最重要的战略市场之一,并同步实践“从中国走向世界”的目标。

日本化工企业旭化成今年展出了乙腈电解液、树脂玻璃硬化涂层剂等技术。旭化成研发本部部长松崎修介绍,这两项技术均源自对中国汽车市场需求的挖掘,中国市场对企业技术研发具有导向作用。

在绿色转型领域,旭化成通过技术许可、联合研发等方式,与中国企业及科研机构合作,推动电池、水电解等技术的应用;在医药领域,聚焦自身免疫性疾病与肾脏疾病,拟通过引入中国创新药企的在研化合物等举措,筹划在海外市场布局的可能性。

目前,旭化成已在深圳、上海设立车载领域的共创中心,苏州、上海等不同领域的实验室和技术中心也已投入运营,形成本土化研发支撑体系。

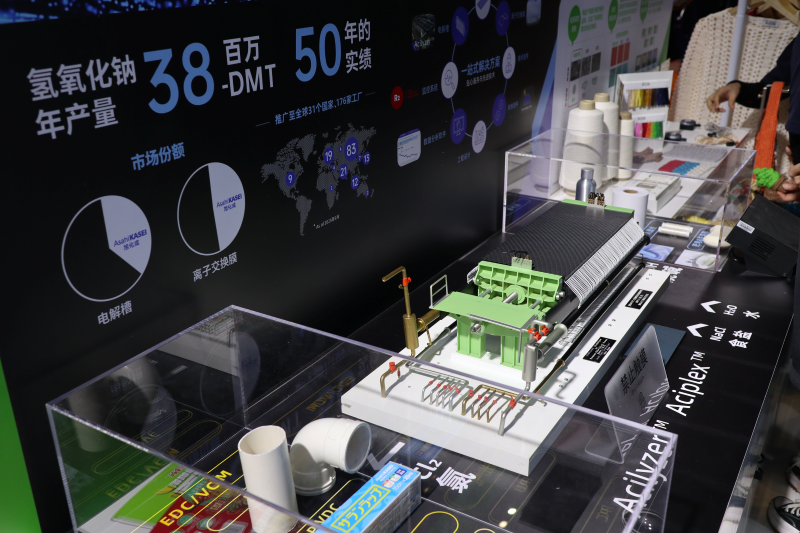

旭化成展台 摄影:界面新闻记者范易成

旭化成展台 摄影:界面新闻记者范易成

旭化成株式会社执行官、中国总代表五十岚弘之在接受界面新闻采访时提及,在上海和深圳的“共创中心”利用中国热门新能源汽车,搭载公司的产品与解决方案,进行概念验证,提出能满足消费者需求的创新提案,并形成最终的产品。

这一在中国取得成功的举措也被推广至日本和欧洲,并建立了同类型的共创中心,成为旭化成可在全球范围复制推广的成功范例。

“中国拥有全球最大的市场,市场竞争也异常激烈。‘共创中心’能够应对中国特有的快节奏和短开发周期。”五十岚弘之表示,“今后,我们希望进一步扩大这些举措,并将其运用在新业务的创造上。”

在他看来,过去中国的供应链以成本竞争力为主要优势,但近年来,中国已在电动汽车和人工智能等前沿领域处于领先地位,逐渐成为引领创新的重要发源地。

五十岚弘之指出,无论在技术能力还是开发速度上,与旭化成合作的中国企业都极具实力,双方正从以往的单纯商业往来,升级为创造价值的“共创伙伴”关系。

“未来我们希望利用在中国快节奏研发中积累的经验,构建将中国创意推广至全球的机制。”他告诉界面新闻。

在日本本土,中日技术流向逆转的趋势也在同步发生,来自中国的创新技术开始走出国门,并被日本企业广泛采用。

今年6月,日本家居零售巨头尼得利(Nitori)宣布,他们正在测试中国公司星猿维克的机器人,用于解决物流中心最头疼、最耗人力的集装箱卸货环节。

此外,日本工业零部件巨头米思米(MISUMI)推出的自动化方案,导入机器人自动化系统,最低仅需600万日元(约合30万人民币)。而实现这一惊人价格的关键,在于它们使用了高性价比的中国机器人。中国产业链强大的成本控制能力,是驱动这项变化发生的决定因素。