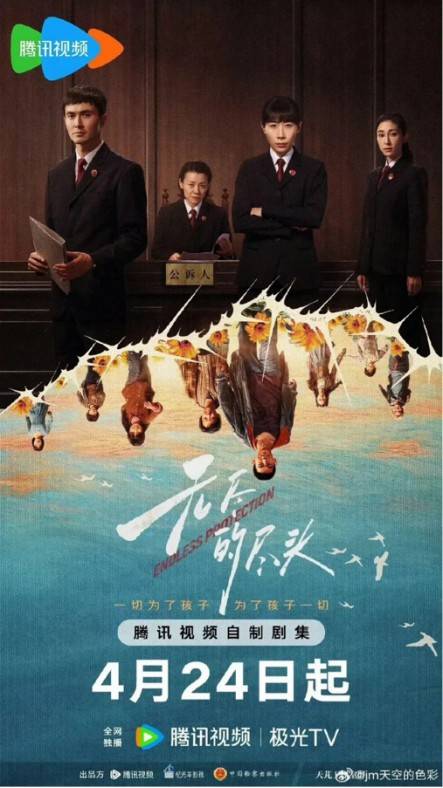

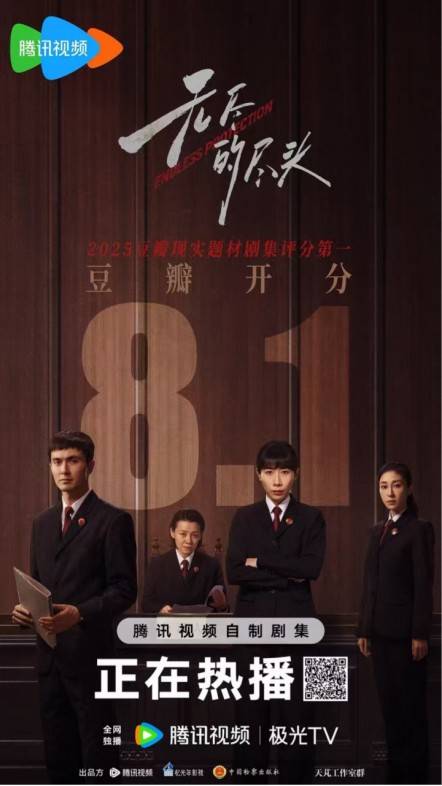

电视剧《无尽的尽头》的热播引发热议,豆瓣评分8.1分。这部剧由臧溪川导演齐俊盛联合导演电视剧首次深度聚焦未成年人司法保护的敏感地带,从创作视角来看《无尽的尽头》的拍摄意义不仅在于呈现一部悬疑司法剧,更看到了导演通过影视化的社会观察,引发对未成年人犯罪根源、司法人性化以及社会责任的深刻反思。

现实主义的题材选择:直面社会痛点聚焦未成年人犯罪与保护:剧中通过“游船杀子案”“校园霸凌致死案”“儿童盗窃团伙案”“少年纵火案”“性侵案”等案件,直击未成年人犯罪背后的家庭失职、教育缺失、社会冷漠等问题。例如,“黄家旺案”中施暴者的原生家庭问题(父亲出轨、家庭暴力)成为其暴力的根源,导演通过参照真实案件改编,将社会新闻中常见的议题转化为戏剧冲突,强化现实共鸣。

批判“沉默的共谋”:剧中成年人的沉默纵容(如邻居、教师对虐待儿童的视而不见)被反复强调,看到改剧导演的表达,借此批判社会集体责任的缺失,呼吁“强制报告制度”等法律手段的落实。

大胆的用去“爽感”叙事:展现司法的复杂性与人性温度,拒绝简单化的正义宣泄:与传统悬疑剧不同,导演的表达克制,未追求“恶有恶报”的爽感结局。例如,林之桃依法对未成年施暴者从轻量刑,引发受害者家属的愤怒,但看到导演并未迎合观众情绪,不做过度渲染而是通过这种矛盾展现法律的理性与人情的撕裂。

检察官的立体塑造:林之桃等角色既有职业理性(如坚持证据链),又充满悲悯(如对受害者的共情),该剧的导演通过人物弧光传递“法律条文需注入人性温度”的理念。

司法改革的影像化表达:制度探索与预防犯罪。推动未检制度的普及,剧中通过附条件不起诉、一站式询问等情节,科普未成年人司法保护的特殊程序,镜头里感受到导演试图以剧情推动公众对司法改革的理解与支持。

预防重于惩罚的视角:案件结束后,剧情仍深入挖掘犯罪背后的家庭与社会诱因(如父母失职、网络犯罪链条),强调“悲剧可以避免”的预防理念,而非仅停留在惩恶层面。

视听语言与叙事结构的大胆探索创新,多线叙事与案中案结构:导演的叙事通过交织的犯罪网络(如盗窃案牵出家庭暴力与黑色产业链),呈现未成年人问题的复杂性,增强了叙事的层次感与思辨性。

冷峻与温情的平衡:画面色调上,案件场景多以冷色调渲染压抑感,而检察官与受害者的互动则采用暖光,象征司法的人性救赎。但后期剪辑略显碎片跳跃感,稍显失焦。

社会责任的承担:影视创作的教育功能。普法与公众意识唤醒:剧中详细展现司法流程(如庭审、取证),兼具普法功能,同时通过“强制报告制度”等情节呼吁公众行动。对“原生家庭”的深度剖析:拍摄通过角色背景(如林之桃的童年阴影、黄家旺的家庭破裂),强调家庭环境对未成年人成长的决定性影响,呼吁社会关注家庭教育与心理健康。

总而言之臧溪川齐俊盛两位导演通过《无尽的尽头》,以冷峻的镜头描绘了未成年人犯罪的不寒而栗图景,却以温暖的人文关怀为底色,试图在司法理性与社会情感之间架设桥梁。这部剧不仅是司法悬疑类型的一次突破,更是一次对社会痼疾的深刻叩问,展现了导演作为创作者的社会责任感与艺术野心。正如剧中台词所言:“未检工作是一个有开头没尽头的工作”,导演亦通过作品传递了“预防犯罪需全社会共同参与”的深远意义。